বিমূর্ত ছবির ব্যাখ্যা নিয়ে লিখেছেন কথাসাহিত্যিক ধ্রুব নীল

ধরি মানুষ সমান একটি ধূসর রঙা বাক্স। সুতরাং, জীবন সমান ঘোরালো সিঁড়ির শেষপ্রান্তে নিভু নিভু হারিকেন।

একটি ছবি হাজার কথা বলে। আর একটি বিমূর্ত চিত্রকলা বলে লাখ কিংবা কোটি কথা, কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে অসীমের কাছাকাছি। সীমাবদ্ধ ক্যানভাসে অসীমকে মারপ্যাঁচে ধরে ফেলে বিমূর্ত। প্রকৃতি যেখানে আকারহীন, সেখানে শিল্পের আসলে বিমূর্ত হবারই কথা ছিল।

এই যুক্তি মানুষের মাথায় ভর করেছে বেশি দিন হয়নি। বিংশ শতকের শুরুর দিকে বিমূর্তের সদর্প আবির্ভাব। কিন্তু বিবর্তনের হিসাব অনুযায়ী অ্যাবসট্রাকশনের জন্ম হওয়ার কথা তারও বহু আগে। অন্তত হাজার বছর আগে তো বটেই। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারতাম, ১৯১০ থেকে ১৯২৫ সালে অ্যাবসট্রাকশনের স্বর্ণ যুগ চলেছিল। কিন্তু তখন আসলে এক ধাপ এক ধাপ করে বিকশিত হচ্ছিল শিল্পের অনন্য এ ধারাটি। এতদিনে এই ধোঁয়াটে বর্তমান পর্যন্ত বিমূর্ত ছবি যত দিকে তার শাখা মেলেছে ততই হয়ে উঠেছে এক মহীরুহ। সেই হিসেবে নিশ্চিন্তে ঘোষণা দেয়া যায়, এখনই চলছে বিমূর্ত চিত্রকলার স্বর্ণযুগ।

অ্যাবস্ট্রাক্ট ও মডার্ন, দুটো চিত্রকলাই বিবর্তিত হয়ে এসেছে বিংশ ও একবিংশ শতকে এসে। এই দুই শতকের শুরুতে মানুষ ও সমাজের যেসব মারাত্মক ওলটপালট ঘটে গিয়েছিল, সেসবের প্রতিচ্ছবিই এই বিবর্তনের কারণ। ধারণা করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে বিমূর্তের মোড়ক ছিল দুই রকম। যুদ্ধের আগের বিমূর্ত শিল্পীদের জীবনে ছিল না অসউইৎজ কিংবা হিরোশিমায় ফেটে যাওয়া লিটল বয়। তখন সবার বিশ্বাস ছিল রাজনীতিবিদদের দিয়ে কিছু হবার নয়, সমাজটাকে চালাতে দরকার ভুরি ভুরি বিজ্ঞানী, দার্শনিক আর শিল্পী। সমাজ বদলের জ্যামিতিক অ্যাবস্ট্রাকশন তখন ঘনঘন ধরা পড়তো ক্যানভাসে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমীকরণ ওলটপালট করে দিল। গণহত্য, বিভীষিকা দেখে দেখে ক্লান্ত শিল্পীর চোখ। জ্যামিতি দিয়ে আর কল্পরাজ্য তৈরি হচ্ছে না। টেকনোক্র্যাসির জ্যামিতিগুলো ধীরে ধীরে যেন বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হয়ে যেতে লাগলো।

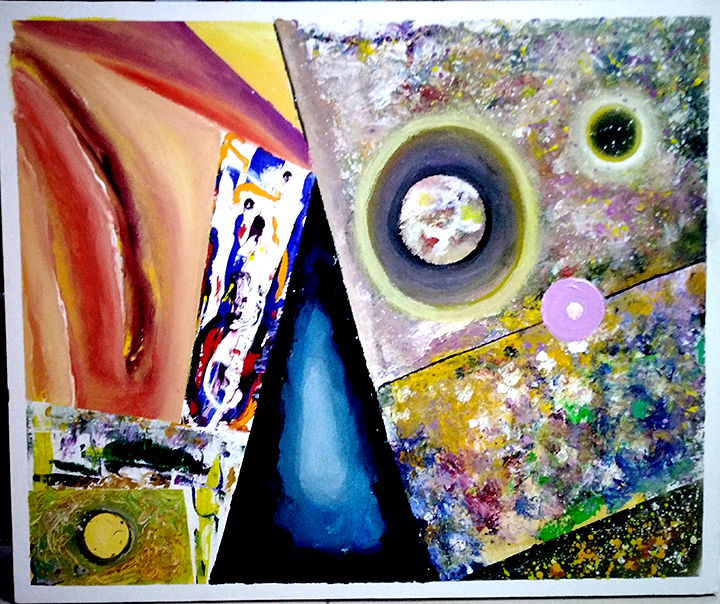

এ কালের বিমূর্ত চিত্রকলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটা হতে পারে এমন- বিমূর্ত ছবিগুলো নিজের ভেতরকার গুণগত শিল্পমানের কারণে খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ভেতরে লুকিয়ে থাকা বার্তার কারণে। যে বার্তাটি আসলে আধুনিক চিত্রকলার অবচেতন দশা থেকেই উৎসারিত। আর এই সাপেক্ষে, বর্তমান সময়ের বিমূর্ত চিত্রকলা বা শিল্পীদের দিকে যে প্রশ্নগুলো ছুড়ে দেওয়া যায়— আধুনিক শিল্পধারার (মডার্ন আর্ট) কোন কোন থিম ও ফর্ম থেকে বিমূর্ত চিত্রকলা আবর্তিত হচ্ছে? এর চিত্রকল্প বদলে চলেছে কী করে? সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে সেই থিম ও ফর্মকে শিল্পীরা কীভাবে ব্যবহার করছেন? এসবের উত্তরে উঠে আসবে ছয়টি মৌলিক বিষয়। যে বিষয়গুলোকে বলা যেতে পারে আধুনিক বিমূর্ত চিত্রকলার মূর্তমান ভিত্তি। বিষয়গুলোর মধ্যে তিনটি প্রকৃতি ঘেঁষা— মহাবিশ্ববিজ্ঞান, ল্যান্ডস্কেপ ও শারীরতত্ত্ব। বাকি তিনটি সাংস্কৃতিক— পোশাক, স্থাপত্য ও প্রতীক।

মহাবিশ্ববিজ্ঞান

বলয়, কক্ষপথ ও নক্ষত্রপুঞ্জ আধুনিক চিত্রকলায় মহাবিশ্ববিজ্ঞানের এই তিনটি দিকই বারবার উঠে এসেছে। রুশ শিল্পী আলেকজান্দার রোদচেংকো ও লিউবব পোপোভার ছবিতে বলয়ের প্রভাব স্পষ্ট। সম্ভবত মহাকাশ গবেষণায় রুশ বন্দনার প্রভাবে তারা ভালমতোই আবিষ্ট হয়েছিলেন। কিছু কিছু ছবির বিষয় এমন যে, দুর্নীতিবাজদেরকে এই পৃথিবীতে রেখে মহাকাশে গিয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত কল্পরাজ্য প্রোথিত করার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা।

১৯২০ সালের অ্যাবস্ট্রাকশনে আরেক ধরনের মহাকাশবিজ্ঞানের চর্চা দেখা গিয়েছিল। ঠিক যেমনটা শৈশবে আমরা খেলে থাকি; তারায় তারায় লাইন জুড়ে এটা সেটার অবয়ব তৈরি করা। ডট অ্যান্ড লাইন খ্যাত জ্যাকসন পোলক তার বিষয় হিসেবে বেছে নিতেন একটি স্থির নক্ষত্রপুঞ্জ। এরপর তরলের প্রবাহের মতো রেখা টেনে সেই নক্ষত্রপুঞ্জের ভেতর এনে দিতেন গতি।

স্থির ও চলমান, দুই ধরনের মোটিফই লক্ষ্মণীয় পোলকের সৃষ্টিকর্মে। প্যারিসের সুররিয়েলিস্টদের চোখে পড়লো নক্ষত্রপুঞ্জের অন্য অধ্যায়। তারার সাথে তারার সংযোগে তাদের ছবিতে ধরা পড়তে লাগলো পূরাণের গল্পগাথা। কিন্তু একালের শিল্পী নিউইয়র্কের ক্রাইস মার্টিন তারার মাঝে দেখতে পেলেন হালের ইন্টারনেট সমাজ। খাঁচার মতো দেখতে কন্সটেলেশন শিরোনামের ছবিটিতে একইসঙ্গে ফুটে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ সংযোগ ও অতিসূক্ষ্ম নজরদারি। তার আঁকা তারকা কিংবা নেটওয়ার্কের ভেতর নিখুঁত ওয়েব প্রযুক্তির ব্যবহারকারী আংশিক খুঁতযুক্ত মানবতার প্রতিচ্ছবিও আছে বৈকি, যেখানে পোলকের ছবিতে চোখে পড়বে শুধু নক্ষত্রপুঞ্জের গতিময়তার মাঝে অবচেতনের দর্শন।

সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে মহাকাশবিজ্ঞানকে দিয়ে ক্রিস্টাল ফর্ম তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড রো। সামাজিকতা ও কল্পরাজ্য বাদ দিয়ে তার ছবিতে ফুটে উঠেছে আধ্যাত্মবাদ ও আদি ব্রহ্মাণ্ডের রূপরেখা। এছাড়াও মহাকাশ নিয়ে বিমূর্ত ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন ওলাফুর এলিয়াসন, বিল কোমস্কি, আলবার্ট ওয়েলেন, ম্যাথু রিচি, পিটার শুইফ ও ক্রিস্টোফার উল প্রমূখ।

ল্যান্ডস্কেপ

ক্লাইফোর্ড স্টিল, মার্ক রোথকো ও বার্নেথ নিউম্যানের মতো কয়েকজন শিল্পীর ল্যান্ডস্কেপ দেখে ইতিহাসবেত্তা রবার্ট রোজেনব্লাম এতটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে বিমূর্ত চিত্রকলার এ ধারাটিকে তিনি মহত্ত্বম বলেছিলেন। সেটা ১৯৬১ সালের কথা। এই শিল্পীদের ছবিতে মিল অনেক। ছবিগুলো দেখলে মনের মধ্যে আচমকা হাহাকার ভর করে বসে। রোমান্টিক পিরিয়ডের জে এম ডাব্লিউ টার্নারের ছবির কথাও মনে করিয়ে দিতে পারে।

শিকাগোর মিলেনিয়াম পার্কে অনিশ কাপুরের ‘ক্লাউড গেইট’ সাম্প্রতিক কালের আরেক আলোচিত বিমূর্ত ল্যান্ডস্কেপ ভাস্কর্য। আয়নার মতো পলিশ করা ব্রোঞ্জের এই অদ্ভুত বস্তুটা প্রথমে যেন গোটা আমেকরিকার নগরগুলোক গিলে খায়, পরে আবার নিজের মতো করে সেটাকে উগরে দেয় অথবা বিচ্ছুরণ ঘটায়। যেন স্বর্গ হতে কেমন লাগে এই নগরী, সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইছে অদ্ভুত গোলকটা। দর্শকদের সাথে সরাসরি ভাব বিনিময় করে অনিশের ক্লাউড গেইট। এ কারণে জনপ্রিয়তার মই বাইতে বেশিদিন লাগেনি। অবশ্য জনপ্রিয় হতে গেলে যে শিল্পকে ধরাছোঁয়ার ভেতর থাকতে হবে, এমন কথা নেই। তুলির বিশেষ আঁচড়েও ফুটে ওঠে প্রকৃতির বিমূর্ততা। ডেভিড রিড বা জীবিত সবচেয়ে দামি শিল্পী গেরহার্ড রিখটারের কথা বলা যায়। একজনের তুলির আঁচড় এতটাই নিখুঁত যে প্যাঁচানো মেঘের চেহারা দেখেই বলা যায়, ওটা পশ্চিমের আকাশ। আবার গেরহার্ড রিখটারের ল্যান্ডস্কেপ মাঝে মাঝে দর্শককে ধন্ধে ফেলে দেয়। ক্যানভাসে বিশেষ কোনো ফিগার না থাকলেও গেরহার্ডের ছবিকে আলোকচিত্র বলে ভ্রম হয়। আবার এর বিপরীত আমেজ পাওয়া যাবে সান ফ্রান্সিসকোর ম্যারি হেইলমানের ছবিতে। অস্বচ্ছ রং আর কঠোর ব্রাশ স্ট্রোক ব্যবহার করে তিনি যেকোনো মূল্যে ইল্যুশন এড়াতে চেয়েছেন। ২০০৫ সালে ম্যারির আঁকা সার্ফিং অন এসিড ছবিতে খুলতে দেখা গেছে বিমূর্ত ল্যান্ডস্কেপের আরেক দরজা। সৈকতের দিকে ধাবমান সমান্তরাল স্রোত। যতই তীরের দিকে এগিয়ে আসছে, ততই যেন ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল ঢেউ।

ল্যান্ডস্কেপে বিমূর্তকে আঁকড়ে পশ্চিমা বিশ্বে নাম কুড়িয়েছেন যারা- ডোনোভান, স্টিফেন এলিস, আনোকা ফারুকি, জ্যাকুলিন হামফ্রিস, শার্লি কানেডা, ওলফগ্যাং লাইব, ফাবিয়ান মারকাসিও, জোসেফ মারিওনি, ওডিলি ডোনাল্ড ওডিটা প্রমূখ।

শারীরতত্ত্ব

বিমূর্ত ছবিতে শিল্পীরা আস্ত মানুষের শরীরটা নিয়ে খুব কমই কাজ করেছেন। বেশিরভাগ ছবিতে এসেছে ইংরেজি পি অক্ষরের মতো দেখতে মানব মস্তকের রূপক। ভেতরের মারপ্যাঁচ তুলে ধরতে কেউ কেউ সরাসরি এঁকেছেন অন্ত্রের প্যাঁচানো সিঁড়ি।

জোনাথন ল্যাস্কার তার ২০০৭ সালে আঁকা দ্য কোটিডিয়ান অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন ছবিতে ব্রাশের গাঢ় আঁচড়ে (ইমপাস্তো) দেখিয়েছেন মানুষের বেড়ে ওঠার চিত্রকল্প। ছবির নিচের অংশের ইমপাস্তোতে দেখিয়েছেন জন্মপ্রক্রিয়া বা বংশগতির প্রাথমিক দশা। উপরেই রয়েছে অতিকায় ইংরেজি পি অক্ষরের মতো দেখতে একটি মাথার অবয়ব। তার পাশের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো কী তবে স্নায়ুতন্ত্র? শারীরতত্ত্বের অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিতে নতুন ক্ষেত্রফলে চিন্তা করার পথ দেখিয়েছেন ভাস্কর টিম হকিনসন।

অতিকায় ভাসমান মূত্রথলীর সাথে সংযোগ ঘটিয়েছেন অতিকায় বৃহদান্ত্রের। আমাদের ভেতরের লোভ, ঈর্ষার ভয়াবহ ছবিটা বুঝি হকিনসের ছবিতে ধরা পড়েই গেল। টিম হকিনসন তার বেশিরভাগ শারীরতত্ত্ব ঘেঁষা কাজ করেছেন এই স্টাইলে। বীভৎস সুন্দরের প্রতি এক দানবীয় শ্রদ্ধার্ঘ বলা যায় তার কাজকে। জননেন্দ্রীয় নিয়ে একই ধরনের কাজ করেছেন সু উইলিয়ামস। বায়োমর্ফিক কার্ভ ও মোটা দাগের রং দিয়ে শারীরতত্ত্বের কামোত্তেজনার চ্যাপ্টারে সাঁতার কেটেছেন আমেরিকান শিল্পী ক্যারি মোয়্যার।

আমাদের চিরচেনা শরীরটাকে বিমূর্ততার আরো গাঢ় চাদরে ঢেকে দিয়েছেন আরেক আমেরিকান শিল্পী ইনগ্রিদ ক্যালামে। পোলক স্টাইলে আঁকা ফোঁটা আর বিবর্ণ রেখায় তৈরি ছবিতে মানুষের বহমান ধোঁয়াটে শারীরিক অবয়বটা স্পষ্ট।

পোশাক

প্রকৃতি থেকে শিল্পীরা যখন বিমূর্ততার সন্ধানে মানবসৃষ্ট জিনিসের দিকে নজর দিল, তখন সবার আগে হাতে উঠলো পরনের পোশাক। মানুষ কী পরে, কেন পরে, পরিধেয়র মাঝে কোথা থেকে এলো নন্দনতত্ত্বের বিচার, এতসব নিয়ে ভাবতে ভাবতেই বিকাশ ঘটলো শিল্পের এ ধারাটির।

তবে বিংশ শতকের শুরুতে পুরুষ শিল্পীরা এক ধরনের দ্বিধায় ভুগতেন এ নিয়ে। তাদের মতে, বিমূর্ততার সাথে পোশাক বা অলংকার শৈলীর কোনো তুলনা হতে পারে না। দুটো দুই ধারা। ১৯৭০ সালের দিকে মিরিয়াম শাপিরো ও জয়েস কোজলফের মতো নারী শিল্পীরা এগিয়ে এলেন ভিন্ন বার্তা নিয়ে। পোশাকের মোটিফকে কাজে লাগিয়ে তারা উপহার দিলেন এক ধরনের নারী-প্রতিনিধিত্বকারী বিমূর্ত ছবি।

তাদের দেখাদেখি পরে অনেক পুরুষ শিল্পীও মনে করলেন পোশাকে ব্যবহৃত বিন্যাস ও অলংকরণ ব্যবহার করে বিমূর্ত ছবিতে আরো বিশালতা ও নান্দনিকতা নিয়ে আসা সম্ভব। ওই সময় উঠে এসেছিলেন আরেক ফ্যাব্রিক আর্টিস্ট- ভ্যালেরি জডন। বিন্যাসকে ব্যবহার করে বিমূর্ততার চূড়ান্তে পৌঁছাতে পেরেছিলেন তিনি। তার ছবিতে একপর্যায়ে হারিয়ে গেল রঙ। কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা রেখায় ফুটে উঠলো অনবদ্য সব কল্পরেখা। ফ্যাব্রিক আর বিমূর্ততার একেবারে সময়োপযোগী সংশ্লেষ ঘটতে দেখা গেল তার ছবিতে।

একই দশকে অনেক শিল্পী আবার নজর দিয়েছিলেন আফ্রিকান পাশাকের দিকে। সেখান থেকেও অনুপ্রাণিত হয়ে অলংকারিক বিমূর্ত ছবি এঁকেছেন কিম ম্যাককনেল, এল আনাতসুইয়ের মতো শিল্পীরা। আনাতসুই বেশি ব্যবহার করেছেন আফ্রিকান ফেলনা দোকানের যন্ত্রপাতি। তার ফ্যাব্রিকে পরিপাটি বলে কিছু নেই। প্রতিটি ক্যানভাসই এলোমেলো, ময়লা লাগানো আর ভাঁজ করা। বস্তুর ভেতর যে লুকানো গুণ থাকে, সেটাকে নগ্নভাবে ফুটিয়ে তোলাই তো শিল্পের একটা বড় দায়িত্ব। আর বিভিন্ন সময় ও গোষ্ঠীর পোশাকের নকশা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্যাব্রিকে বিমূর্তের বিচ্ছুরণে যারা সদা সচেষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- লিন্ডা বেসেমার, বার্নার্ড ফ্রিজ, রিচার্ড কালিনা, রায়ান ম্যাকগিনেস, বিয়াট্রিজ মিলহাজেস, শন স্কালি, ফ্রাংক স্টেলা, আদ্রিয়ানা ভারেজাও প্রমূখ।

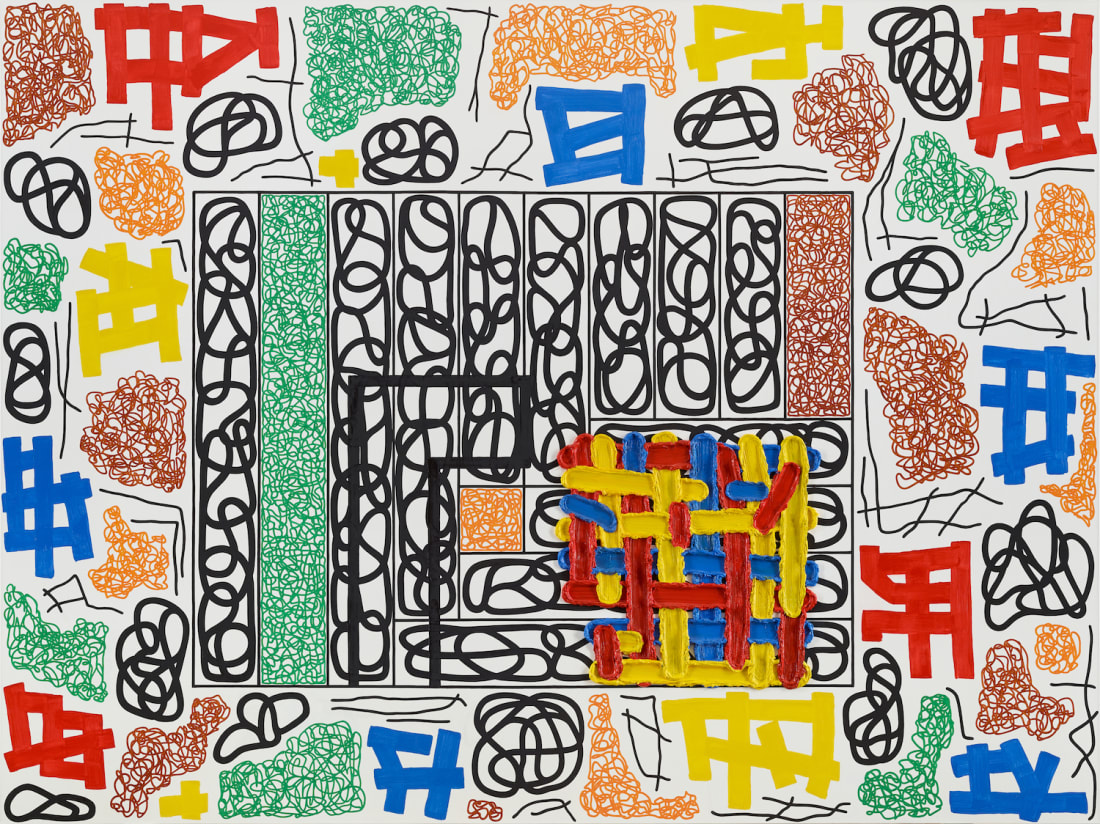

আর্কিটেকচার

ইংরেজিতে গান আছে লিটল বক্সেস লিটল বক্সেস। বাংলায় অর্নব গেয়েছেন, বাক্সে বাক্সে বন্দি বাক্স। আর অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পীদের মধ্যে এ গানের পপ তারকা বলা যায় আরেক নিউইয়র্কার পিটার হ্যালিকে। ১৯৮০ সালে নিও-জিও আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা তিনি। বাক্সের ভেতর বাক্স এঁকে যান তিনি। প্রতিটি বাক্সই যেন বন্দি। একটার চেয়ে আরেকটা একেবারে আলাদা। পিটারের বাক্সগুলো দেখতে মাঝে মাঝে নগরের ছকবাঁধা আবাসিক প্লটের প্ল্যান, আবার মাঝে মাঝে কম্পিউটারের চিপের মতো দেখতে।

এ কালের বাক্সবন্দি জীবনের অচলাবস্থা এর চেয়ে ভাল করে আর বোঝানো সম্ভব ছিল কিনা সে প্রশ্নটা অযৌক্তিক শোনাবে না। সারাহ মরিস নামের আরেক শিল্পী অবশ্য পিটারের মতো পাখির মতো ওপর থেকে দেখেননি। তার ছবিতে ধরা পড়বে আবাসিক ভবনের নকশার হাজারো লাইন। তবে আরো কাছ থেকে। মানুষ তার জ্ঞাতসারেই যে কিলবিলে লাইনে নিজেকে ক্রমাগত জড়িয়ে ফেলে, সেটাই দেখাতে চান সারাহ। তার ছবিতে কিছুটা হেলানো লাইনের সারি আর রঙের ছটায় কর্পোরেট আধুনিকতার একটা বড় দ্বিধাও ধরা পড়ে।

পিটার আর সারাহ নাগরিক সমাজের আর্কিটেকচার নিয়ে থাকলেও র্যাচেল হ্যারিসনের ভাস্কর্যগুলো তার আপন অদ্ভুতুড়ে জগতের বিচিত্র নির্মাণশৈলীতে ভরপুর। পাতলা বন্ধনীর ভেতর সিমেন্টের দলা পাকানো কাঠামোগুলো বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। সাথে কিছু খেলনা, মানুষের মাথা কিংবা ঘরের আসবাবপত্রের ছবি জুড়ে দিয়ে তিনি বোঝাতে চান, এ অদ্ভুত ভবনেই হয়তো আমাদের বাস করার কথা ছিল। মাঝে মাঝে আবার বিচিত্র জগতের ঘরবাড়ি তৈরিতে বাস্তব জগতে ঝড়ে বিধ্বস্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষও ব্যবহার করেন র্যাচেল। আর্কিটেকচার বিমূর্ততায় তার সৃষ্টি অনেকাংশেই অতুলনীয়।

প্রতীক

বিমূর্ত চিত্রকলায় নানা রকম চিহ্নের আবির্ভাব বেশিদিনের পুরনো না হলেও মডার্ন আর্টে প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়েছে বিংশ শতকের শুরুর দিকেই। ওই সময় পিকাসো তার কিউবিজমের অনেক ছবিতেই অক্ষর আর পত্রিকার কাটিং জুড়ে দিয়েছিলেন। প্রতীক নিয়ে সরাসরি কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন সমকালীন শিল্পী জেসপার জন। পতাকা, মানচিত্র ও সংখ্যায় ঠাসাঠাসি তার ছবিতে। ‘অর্থহীনতাই’ তার প্রতিটি ছবির অনবদ্য ‘অর্থ’ হয়ে উঠেছে। সীমানা ও সংখ্যা মানতেন না বিপ্লবী এই শিল্পী। ষাটের দশকে জেসপারের ছবি সমকালীন বিমূর্ত প্রতীক নির্ভর শিল্পী ফ্রাংক স্টেলা বা ব্রাইস মার্ডেনের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। একালের মার্ক ব্র্যাডফোর্ড তার বিমূর্ত ছবির প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছেন উজ্জ্বল সব বাক্স। দেখতে কম্পিউটারের পর্দার মতো। যেন অলিগলিতে লাগানো সিসিটিভির ফুটেজ দেখা হচ্ছে অতিকায় কোনো গোপন কক্ষে। নজরদারীর সাম্প্রতিক সংস্করণই নিয়েই বেশি মেতেছেন ব্র্যাডফোর্ড। ছবিতে রঙের পাশাপাশি সরাসরি ব্যবহার করেছেন লস অ্যাঞ্জেলসের রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া টুকিটাকি ফেলনা। সাধারণ দৃষ্টিকোণে থাকা জগতের পাশপাশি আমরা যে তথ্যপ্রযুক্তি ও স্পর্শকাতর আরেকটি পৃথিবীতে সমান্তরাল বসবাস করছি, মার্ক ব্র্যাডফোর্ডের ক্যানভাস চোখে আঙুল দিয়ে সেটাই দেখিয়ে দেয়। বিমূর্ত ছবিতে প্রতীক ব্যবহার করে বিখ্যাত হয়েছেন চীনের আই উই উই, মেল বশনার, ডেভিড ডিয়াও, কারমেলা গ্রস, গু ওয়েন্ডা, জু বিং, রেটনা, হোসেন জেনদরোদি, টেরি উইন্টার প্রমূখ।

চিত্রকর্ম ছাড়া আধুনিক আর যেসব শিল্প আছে- গল্প, সিনেমা কিংবা টেলিভিশন, সবকটাতেই ঘুরে ফিরে এমন এক সমাজ উঠে আসে, যেখানে সরকারি এজেন্সি আর কর্পোরেটরাই সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। এটাকে এক ধরনের রোমান্টিক পুনরাবৃত্তি বলা যায়। আমরা দেখে অভ্যস্ত, কিন্তু স্বাদে মন্দ নয়। অথচ, ১৯৮০ সালের পর থেকে কিন্তু পোস্টমডার্ন সমাজে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বে এখন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ আগের চেয়ে কমেছে। তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ কারখানার চাকরি পেয়েছে। বিশ্বায়নই যার কারণ। ঘানার শিল্পী এল আনাৎসুই ও ইথিওপিয়ার জুলি মেহরেতুর মতো বিমূর্ত শিল্পীদের শিল্পকর্মে এ বিষয়গুলো উঠে এসেছে বারবার। ট্র্যাডিশনাল আর্টে কিছুটা রদবদল করেই এ কাজটি করেছেন তারা। তাদের কাজগুলো আমাদের পুঁজিবাদ-সমাজতন্ত্রের দীর্ঘদিনের চলে আসা দ্বন্দ্বের বাইরেও ভাবতে শিখিয়েছে। সুতরাং ১৯১৩ বলুন আর ২০১৩; বিমূর্ত চিত্রকলা আসলে ভবিষ্যতের কথাই বলে। যে ভবিষ্যৎ হয়তো আরো কিছুকাল পরও ভবিষ্যৎই থেকে যাবে।