‘আব্বা, ঘড়িতে ফুঁ দাও ক্যান?’

‘এমনি এমনি দিই। অভ্যাস। ঘড়ি ঠিক করার টাইমে একটু ফুঁ ফাঁ দিতে হয়।’

‘আব্বা, সিন্দুকের ঘড়িটা কবে ধরতে দিবা?’

মিজানের তর সয় না। সে যা-ই বলুক, শেষে সেটা সিন্দুকের ঘড়িতে গিয়ে আটকে যায়।

তৈয়ব জবাব দেন না। সিন্দুকের ঘড়ির ব্যাপারে তিনি বিশেষ কথা বলেন না। ছেলের অতি আগ্রহে তার কিছু যায়-আসে না। পোলাপানের আগ্রহ সবখানেই। তৈয়ব আবারও ফুঁ দেন। মিজান জানে, এটা হলো ফাইনাল ফুঁ। মানে ঘড়ি ঠিক হয়ে গেছে।

‘আইজকা তো স্কুলে যাস নাই। মাঝে মাঝে স্কুল ফাঁকি দেওন বালা। আমিও দিতাম।’

‘আইজকা স্কুল বন্ধ। বুদ্ধপূর্ণিমা।’ এরপর আর মিজান দাঁড়ায় না। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাবার কাজকর্মে সেও বিরক্ত। সিন্দুকের ঘড়িটা মাঝেমধ্যে দেখে। বিচিত্র কিসিমের ঘড়ি। গোলগাল। তলার দিকে একটা বাকশোর মতো। তাতে অনেকগুলো গিয়ার। ওই ঘড়িতে যে কয়টা বাজে, সেটাও জানে না। ঘড়িটা দেখতেও দেয় না বাবা।

‘আইজকা তাইলে বুদ্ধপূর্ণিমা। আহা।’ তৈয়ব আখন্দ আকাশ দেখার চেষ্টা করলেন। চাঁদের দেখা পেলেন না। পেলেও তেমন কিছু যায়-আসে না। চাঁদ তো চাঁদই, নতুন কিছু না। নতুন কিছু মানুষ আগ্রহ নিয়ে দেখে। চাঁদের মতো লাখ লাখ বছরের পুরোনো জিনিসে তৈয়ব আখন্দের আগ্রহ বিশেষ নেই।

বিদ্যুৎ চলে গেছে অনেক আগে। সন্ধ্যা নামছে। হারিকেন জ্বালালেন তৈয়ব। ঠিক করা ঘড়ির মালিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘড়ি পরীক্ষা করছে।

‘টাইম আস্তে আস্তে যাইতেছে মনে হয়।’

‘টাইম বড় বিচিত্র ভাই। কখন যে কেমনে যায়।’

‘দেখি তো একটা ভালো ঘড়ি দেন। আপনের ঘড়ির এক মিনিট, আমার ঘড়ির লগে মিলে কি না।’

‘মিললে কী হইব? টাইম টাইমের মতোই যাইব। ঘড়ি দিয়া কি মিয়া টাইম মেলানো যায়?’

তৈয়বের মারফতি মার্কা কথা সব কাস্টমার পছন্দ করে না। ভদ্রগোছের কেউ হলে মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করে, আবার কেউ শোনেই না। কথার মাঝেই দুম করে চলে যায়।

‘আব্বা, আম্মার শইল খারাপ। আইজকা কিছু বেচা হয় নাই। আপনারে জিগাইতে কইছে কী খামু।’

‘জিগাইছিস না? এখন যা ভাগ! টাইম খারাপ।’

বাবার কথা শুনে দুশ্চিন্তা কেটে গেল মিজানের। এভাবে বলার মানে হলো বাবা একটা কিছু নিয়ে বাসায় ফিরবেন।

‘আব্বা, আইজকা আমার সাইকেলে কইরা চলো। তোমারে নিয়া যাই।’

‘উঁচা–নিচা রাস্তা, ফালাইয়া দিবি। পরে মাজা ভাইঙ্গা বিছানায় পইড়া থাকলে তর মায়ে আমারে খেদাইব।’

‘তাইলে হাঁইটা হাঁইটা চলো।’

‘বেশি আহ্লাদ দেখাবি না। কত লাগব ক।’

‘নতুন মোবাইল একটা দরকার। ইন্টারনেটওয়ালা। লেখাপড়া করতে সুবিধা।’

‘বাসায় ভাত রান্ধন হইতেছে না, আর উনার মোবাইল ফোন দরকার। কাইলকা বলবি আমার একটা মাইক্রোবাস দরকার।’

‘আপনে তো অনেক বড় মেকার, একটা গাড়ি বানাইয়া ফালান। গাড়ি চালাই। কামাই করি।’

তৈয়ব আখন্দ ছেলের গায়ে চড় কষাতে গিয়েও থেমে গেলেন। ছেলে বয়সে তিনিও এমন কম বক বক করেননি।

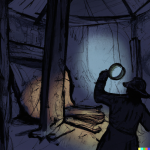

মিজান বের হয়ে গেছে। দৃষ্টিসীমার বাইরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর ধীরেসুস্থে শাটার লাগালেন ভেতর থেকে। হারিকেনের আলো বাড়িয়ে ভেতরের খুপরি ঘরে ঢুকলেন। তালা খুলে সাবধানে বের করে আনলেন কাচের বাকশোটা। বাকশোর ভেতর সেই রহস্য ঘড়ি। ঘড়িই বলা যায়। ভেতরে অনেকগুলো একটা কাঁটা ঘুরছে। তৈয়বের কাজ হলো ঘড়িটা পরীক্ষা করা। জীবনে হাজার হাজার ঘড়ি ঠিক করেছেন। নিজে থেকে দু–একটা বানিয়েছেনও। কিন্তু এই ঘড়ির মাজেজা এখনো বের করতে পারেননি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এ ঘড়ির বুজরুকি এখন একমাত্র তিনিই জানেন।

‘নাহ, আমার বাপজানও জানত। কিন্তু কেমনে যে কী হয়।’

বিড়বিড় করতে করতে কাচের বাকশোটা ধীরে ধীরে আলগা করলেন। একটা গোলগাল ধাতব যন্ত্র। নিচে কিছু গিয়ারের মতো আছে। ওটার একটা পাল্লা খুলতেই ফের সেই বিস্ময়কর গোলকধাঁধা। একটা গোল চাকতি ভনভন করে ঘুরছে। ঘড়িতে কোনো ব্যাটারি নেই। বিদ্যুতের লাইনও নেই। কিন্তু চাকাটা ঘুরছে।

‘মনে হয় চুম্বক। কিন্তু চুম্বকগুলো এমন কইরা ঘুরবে কেন?’

প্রশ্নটা ত্রিশ বছর ধরেই করে চলেছেন। কিন্তু ভনভন করতে থাকা চাকতিটা কখনো থামিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি তৈয়ব। কেন করেননি, তার একটা শক্ত কারণ আছে।

নুসি বেগম শুঁটকি দিয়ে আলুশাক রান্না করে বসে আছেন। তৈয়ব আখন্দের প্রিয় তরকারি। মিজান জোর করে খাচ্ছে। তারও মন পড়ে আছে বাবার ঘড়িটার দিকে। তার ধারণা, ঘড়িটা বেচলে কমসে–কম লাখখানেক পাওয়া যাবে। সেই টাকায় একটা অটোরিকশা কিনতে পারবে, যা কামাই হবে, সব নিজের পকেটে।

‘খানা শেষ হইলে তোর বাপরে নিয়া আয়।’

‘আব্বা এখন ঘড়ির কেরামতি নিয়া ব্যস্ত। দরজাই খুলব না। কাম শেষ হইলে আপনাই ফিরব।’

‘কী এক ঘড়ি। তোর দাদাজানরেও দেখতাম পাগলের মতো ঘড়িটা নিয়া পইড়া থাকতে। মন চায় আছাড় মাইরা টুকরা কইরা ফালাই। এই এক দোকানের চক্করে পইড়া কোনো গতি হইল না। কত আশা ছিল শহরে যামু।’

‘আমার শহরে যাইতে মন চায় না। আমি আব্বার ঘড়ির দোকান চালামু আর পার্টটাইম গাড়ি চালামু।’

নুসি বেগম অন্যমনস্ক। তা না হলে মিজানের কপালে তরকারি মাখা চামচের বাড়ি জুটত। তিনি কী ভাবছেন নিজেও জানেন না। রহস্যময় ঘড়ি বাবদ তারও আগ্রহের কমতি নেই।

‘তুই একদিন চাবি নিয়া যাইস তো রাইতের আন্ধারে…কী আছে দেইখা আসিস।’

‘হ। আব্বা টের পাইলে আমি শেষ।’

তৈয়ব আখন্দ তাকিয়ে আছেন এখনো। চাকতির ঘূর্ণনের দিকে তাকালে ঘোর লাগে। সময় কোন ফাঁকে যায়, টের পান না। মাঝেমধ্যে টের পাওয়ার জন্য হাতের ডিজিটাল ঘড়িটার দিকে তাকান। সেই ঘড়িতে একপ্রকারের সময় যায়। তবে তৈয়বের মনে হয় তার হাতঘড়ির সময় একটা ফালতু জিনিস।

তৈয়ব সাবধানে কাচের বাকশোসহ ঘড়িটাকে তুলে সামনে নিয়ে আসেন। ঘড়ির ডায়ালটাকে তাক করেন দরজার দিকে। নিচে একটা গিয়ারের মতো আছে। লোহার গিয়ার। যত্ন করে সেটার মরিচা পরিষ্কার করে এসেছেন এত দিন। তাই ঘোরাতে কষ্ট হয় না।

গিয়ারটা ঘোরাতেই দোকানের শাটার বরাবর একটা গোল গর্তের মতো তৈরি হলো। গর্ত থেকে লালচে একটা আলো বের হচ্ছে। কোমল আলো। চোখে লাগে না।

গর্তের ওই পারে কী আছে, তা দেখা যায় না। তবে শব্দ শুনতে পান তৈয়ব।

‘তৈয়ব! কইরে! বাইরে আয়! অনেক রাইত হইল। একটু পর হিয়াল আইব দল বাইন্দা।’

কণ্ঠটা অনেক দিনের পরিচিত। তৈয়ব আখন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যান লাল গর্তটার দিকে। পা বাড়ান নির্দ্বিধায়। পা বাড়াতেই মাটির স্পর্শ। পেছনে বন্ধ শাটার। শাটারের ওপর চকচকে সাইনবোর্ডে লেখা তৈয়ব আখন্দ ঘড়িবিতান। ছেলের নামে দোকানের নাম রেখেছেন তার বাবা।

‘আব্বা, আইজকা কী রানসে আম্মায়?’

‘গেলে বুঝবি। বাড়িত না গিয়া বুঝনের উপায় আছে?’

‘আলুশাক আর শুঁটকির তরকারি। আমি জানি।’

‘বেশি জানন বালা না। পরে দেখবি লাউয়ের খোসার তরকারি।’

‘বাবা, আমাদের ওই ঘড়িটা বেচবানা?’

‘নারে তৈয়ব। ওইটা বেচব না। তোর দাদার দাদার ঘড়ি ওইটা। বিরাট বিজ্ঞানী আছিল। এই ঘড়ির জাদু তুই বুঝবি না।’

তৈয়ব জেনেও না জানার ভান করে। এ ঘড়ি যে কিছুতেই বেচা যাবে না, সেটা জানে। ঘড়ির ভেতর চুম্বক আছে। সেগুলা ভনভন করে ঘোরে। ঘড়ির ভেতরে যেন আরেক দুনিয়া। দুনিয়া চলতে ব্যাটারি লাগে না।

তৈয়ব আখন্দ আকাশে তাকায়। পূর্ণিমার চাঁদ যেন তিন ব্যাটারির টর্চলাইট। চাইলে এক দৌড়েই বাড়ি যেতে পারবে ও। মায়ের কাছে। তবে ধীরে ধীরে হাঁটতেই মজা।

‘আমি জানি আলুশাক রানসে আম্মায়।’

তৈয়বের বাবা জবাব দেন না। চাঁদের আলোয় পাহাড়ির রাস্তা ধরে হেঁটে চলে বাপ-বেটা।

[লেখককে নগদ -এ সম্মানি পাঠাতে পারেন, নম্বর- 01407-885500]